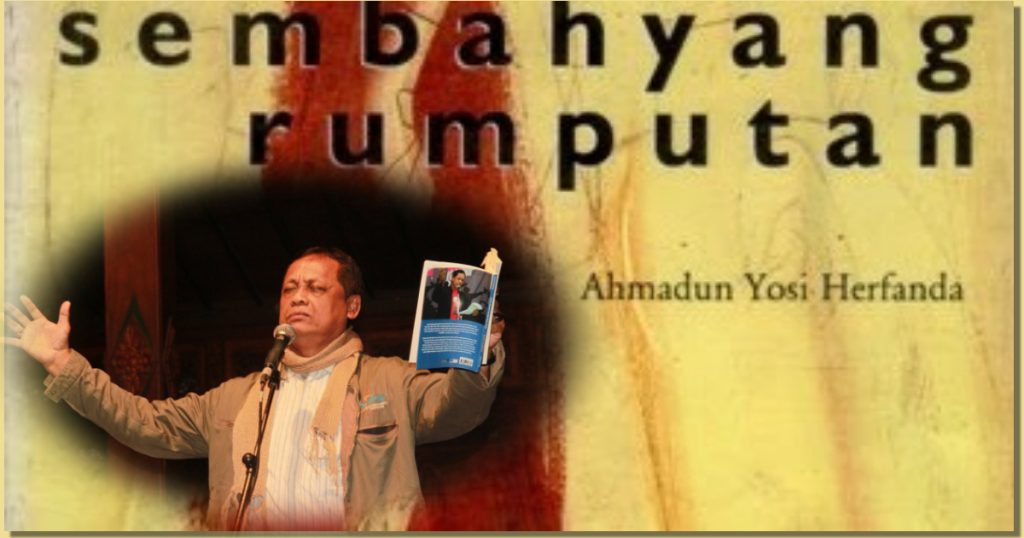

Oleh Ahmadun Yosi Herfanda

Sampai hari ini belum ada definisi yang paling pas tentang religiusitas selain pemahaman bahwa sastra religius adalah karya sastra – prosa maupun puisi — yang memancarkan semangat untuk setia pada hati nurani, serta sifat-sifat dan kehendak Yang Maha Agung. Semangan demikian bisa memancar dari karya seorang sastrawan Muslim maupun non-Muslim, seperti Mohammad Iqbal, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Rabiah Adawiyah, Goethe, Kahlil Gibran, Raja Ali Haji, dan Hamzah Fansuri.

Semangat religius adalah semangat sastra yang paling fitrah (hakiki). Sebab, seperti diyakini oleh Iqbal dan kalangan penyair sufi — juga ditegaskan oleh Mangunwidjaja dalam Sastra dan Religiusitas (1981) — pada mulanya segala sastra adalah religius. Karena itu, religiusitas dapat dianggap sebagai fitrah sastra.

Berdasarkan tesis di atas, maka karya sastra yang riligius dapat dipandang sebagai karya sastra yang mencoba untuk tetap bertahan pada fitrahnya, di tengah narasi besar sastra sekuler dewasa ini. Dengan demikian, sastra religius dapat dianggap sebagai salah satu upaya resistensi terhadap arus dereligiusitasi peradaban manusia.

***

Meskipun tidak menjadi mainstream yang mewarnai permukaan wacana perbincangan sastra, sastra religius di Indonesia terus berkembang dengan banyak perambah baru. Ia ibarat kebutuhan manusia tentang religiusitas itu sendiri, yang selalu berdenyut sepanjang sejarah dan peradaban manusia.

Setelah Hamzah Fansuri, Raja Ali Haji, dan Amir Hamzah tinggal menghuni masa lalu, Abdul Hadi WM kemudian muncul sebagai tonggak terkuat sastra religius Indonesia. Tentu, nama yang juga tidak dapat dilupakan adalah Kuntowijoyo, Sutardji Calzoum Bachri, KHA Mustofa Bisri, dan Emha Ainun Najib. Ketiganya telah membangun tradisi sastra religius yang tetap terasa pengaruhnya sampai sekarang.

Dengan semangat “kembali ke poetika Timur”, Abdul Hadi WM menajamkan makna religiusitas menjadi gairah sufistik yang kembali menyambung benang merah tradisi sastra sufistik sejak Al Hallaj, Jalaluddin Rumi, Rabiah Adawiyah, Hamzah Fansuri, dan Amir Hamzah — mata rantai yang agak melemah pada masa Sutan Takdir Alisyahbana, Chairil Anwar, dan Taufiq Ismail. Chairil masih menyumbang satu puisi religius yang mengharukan yakni “Doa” dan Taufiq menyumbang lebih banyak dalam beberapa kumpulan puisinya seperti sajak “Sajadah Panjang” yang terkenal karena dijadikan lagu pencitraan Susilo Bambang Yodhoyono ketika mengikuti Pilpres dan menang.

Tuhanku,

Di pintuMu aku mengetuk

Aku tidak bisa berpaling

(“Doa” Chairil Anwar, bait terakhir)

Ada sajadah panjang terbentang

Hamba tunduk dan rukuk

Hamba sujud dan tak lepas kening hamba

Mengingat Dikau penuh seluruh

(“Sajadah Panjang” Taufiq Ismail, bait terakhir)

Abdul Hadi memainkan tradisi sastra sufistik dalam simbolisasi-simbolisasi sederhana dalam sajak “Tuhan, Kita Begitu Dekat”, namun terkait dengan konsep tasawuf yang kompleks, seperti konsep wahdatul wujud dalam kategori tasawuf union mistica (manunggaling Kawulo-Gusti). Tidak seperti Rabiah, Hamzah Fansuri, Amir Hamzah, dan Emha Ainun Najib, yang lebih dikuasai denyut kerinduan untuk “bercinta” (ber-mahabbah) dengan Tuhan dengan sajak-sajak yang sentimental, Abdul Hadi — juga Kuntowijoyo — lebih banyak bermain di tataran tasawuf intelektual.

Tuhan

Kita begitu dekat

Sebagai api dengan panas

Aku panas dalam apimu

(“Tuhan, Kita Begitu Dekat” Abdul Hadi WM, bait pertama)

Pasca-Emha masih dapat dicatat sejumlah penyair religius yang kadang-kadang juga membersitkan nuansa tasawuf, seperti Jamal D. Rahman, Ahmad Nurullah, Acep Zamzam Noor, Soni Farid Maulana, Ahmad Syubbanuddin Alwy, Mathori A Elwa, Abdul Wahid BS, Hamdy Salad, Kurnia Effendi, Abidah El Khalieqy, Rukmi Wisnu Wardani, Amin Wangsita Laya, dan Lukman Asya. Saya pribadi juga terus belajar beristikomah pada “jalan puisi religius” sampai sekarang.

***

Salah satu metode untuk menciptakan nuansa religius dalam sajak — selain semangat untuk setia pada hati nurani dan implementasi sifat-sifat Allah — adalah ‘menghadirkan Tuhan’ ke dalam sajak. Tuhan tidak hanya hadir sebagai Sifat dan Zat yang dicinta dan dirindu, atau diurai hubungan kausalitasnya dengan eksistensi manusia, tapi juga diimajinasikan dalam berbagai “wajah kehadiran” guna mengatasi keterbatasan pemahaman manusia tentang eksistensi Tuhan.

Metode seperti itu pula yang dicoba kembali oleh penyair-penyair religius terkini (pasca-Abidah), seperti Rukmi Wisnu Wardhani, Amin Wangsitalaya, Maftuhah Jakfar, Ulfathin CH, Lukman Asya, Fatin Hamama, dan Sofyan RH Zaid. Ini sebuah tradisi penciptaan dengan ranah imajinasi yang terkesan dipilih dengan malu-malu oleh banyak penyair Indonesia terkini, di tengah kecenderungan untuk dianggap sebagai penyair avand garde yang lahir dari dunia urban. Penyair urban Imam Ma’arif (kumpulan puisi tanpa judul, 2022) dan deklamator puisi humor Jose Rizal Manua juga banyak menulis puisi religius yang cukup mendalam. Bahkan, dalam antologi puisi Berbagi Zikir (LSS Reboeng, 2017), Nana Ernawati dan semua penyair perempuan Indonesia menulis puisi religius.

Kita simak bagaimana Tuhan hadir dalam imajinasi seorang penyair urban, Imam Ma’arif berikut ini.

Dalam kota sunyi

Pintu-pintu terbuka untukmu

Ke manapun kau mengetuk, tuan rumah

Menyediakan anggur. Tak perlu kau tamping

Dalam cawan emas berkilauan

Cukup kau teguk lalu basahi hati dan pikiranmu

Kau akan mabuk Tuhan sampai maut menjemput

(Puisi tanpa judul, Imam Maarif, Teras Budaya, 2022)

Memang, narasi besar (grand narration) perpuisian Indonesia saat ini — setidaknya yang tampak di permukaan — adalah sajak-sajak dengan imaji-imaji profan yang dipenuhi benda-benda dari keseharaian masyarakat urban, bersama teori-teori sastra urbannya. Namun, agaknya, tarikan fitrah religius sang penyair tetap mengajak proses penciptaan mereka ke danau religiusitas yang sejak dulu memang menjadi fitrah sastra.

Salah satu penyair yang paling tegas memilih mainstream puisi religius adalah Lukman Asya. Hampir semua sajaknya yang terkumpul dalam beberapa buku kumpulan puisinya kental religiusitas dan bahkan sufistik. Kekaguman dan keterpesonaannya pada Sang Pencipta (Al Khalik) tidak hanya membuatnya mabuk dalam rasa cinta pada Tuhan, tapi juga menyadarkan kefanaan dan ketakberdayaannya sebagai manusia.

Perasaan fana, kecil, dan tak berdaya itu pula yang diekspresikan sang penyair dalam beberapa sajaknya, seperti “Milikku Hanya Doa”, dan “Tafakur Daun”. Kita simak kutipan sajak “Tafakur Daun” sbb.

Diriku hanyalah selembar daun. Sajak adalah getah

Kehidupan yang tak menolak kering tanah nasib bebatuan

Jika semilir datang berkabar dzikir aku cuma bisa mendesah dan menerka arah mata angin.

Diriku sanggup mengenang hujan; menjawab tatapan matahari.

Keringat langit pun kuterima

Semenjak aku pucuk di takdirnya

Jika ada semut yang tualang di tubuhku, kubiarkan

Ia menyalami pori-poriku yang sembahyang

Tentu, religiusitas seorang penyair tidak hanya dapat diekspresikan dalam rasa kefanaan seperti itu. Religiusitas juga dapat diekspresikan dalam bersitan-bersitan rasa cinta kepada sesama manusia, kepada orang tua atau sanak saudara, bahkan kepada lingkungan alamnya. Sesuai prinsip keberimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas, pilar religiusitas seseorang memang tidak hanya dapat dibangun secara vertikal tapi juga horisontal.

Salah satu pilar horisontal adalah rasa cinta yang begitu dalam kepada seorang Ibu, sehingga bayang-bayang sang Ibu mewarnai banyak sajak Lukman Asya. Sebut saja, misalnya, sajak “Memahami Rumah Sunyi”, “Berkaca Pada Laut”, “Ketika Kalimat Cinta Menjadi Hujan”, dan “Malam Beringsut Seperti Ibu.

Mencintai serta menghayati eksistensi seorang Ibu, juga sekaligus menghayati kefanaan hidup itu sendiri, yang bagai malam terus beringsut menjadi tua untuk berakhir pada ketiadaan — termasuk diri sang penyair, saat terbaik untuk menyadari dosa. Ini dapat dirasakan pada sajaknya berikut ini.

Malam beringsut dan tua seperti ibu

menegur wajahku. Di bawah cahaya bulan disaksikan langit

aku masih judi dengan mimpi sebelum pagi menyembelih puisiku

***

Fitrah manusia pada dasarnya adalah religius. Karena itu, persoalan religiusitas ada sejak manusia pertama –Adam as — diciptakan. Sebab, manusia diciptakan, tiada lain, adalah untuk mengabdi kepada-Nya dan berbuat baik kepada sesama. Misi ini pula yang dibawa para utusan Allah swt, sejak Adam as sampai rasul terakhir, Muhammad saw.

Persoalan religiusitas menjadi kompleks dan penuh tantangan, ketika iblis menolak bersujud pada Adam dan Adam diturunkan ke bumi karena dosanya akibat tergoda iblis. Kini, persoalan religiusitas bahkan makin kompleks dan penuh tantangan, setelah anak-anak Adam menebari bumi dan iblis pun terus mengitari mereka dengan godaan-godaan barunya yang makin ‘post-modernis’.

Namun, justru karena itu, persoalan religiusitas makin tiada habis-habisnya untuk digali dan dituangkan ke dalam karya sastra. Jadi, para penyair yang memilih ‘jalan’ ini tidak perlu khawatir akan kehabisan ide untuk mencipta. Dengan pilihan itu kita justru bisa berharap karya sastra akan tetap ikut memberikan pencerahan hati nurani dan peradaban manusia.

Makalah ini disampaikan pada gelaran Diskusi Sastra Islam di Taman Ismail Marzuki, 25 November 2022.

Ahmadun Yosi Herfanda adalah alumnus FPBS Univ. Negeri Yogyakarta (UNY – d.h. IKIP Yogyakarta). Pernah kuliah di Univ. Paramadina Mulya dan menyelesaikan Magister Komunikasi di Univ. Muhammadiyah Jakarta. Ia lahir di Kaliwungu, 17 Januari 1958. Penyair ini adalah salah seorang penggagas dan pencanang forum Pertemuan Penyair Nusantara (PPN) – forum penyair yang diadakan secara bergilir di Negara-negara Asia Tenggara, dan salah seorang deklarator Hari Puisi Indonesia (HPI) yang dirayakan secara nasional tiap 26 Juli. Selain puisi, ia juga banyak menulis cerpen dan esei sastra. Sejak 2010, mantan redaktur sastra Harian Republika ini mengajar penulisan kreatif (creative writing) pada Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Serpong. Ia sering menjadi pembicara dan pembaca puisi dalam berbagai forum sastra nasional dan internasional di dalam dan luar negeri.